“十四五”以来,高台县坚定不移实施创新驱动发展战略,深入推进强科技行动,以政策引领和持续投入双轮驱动,推动全县科技创新综合实力显著提升,为县域经济高质量发展注入了强劲动能。五年的创新耕耘,结出累累硕果。

重点领域突破,锻造核心竞争力。高台县在种子研发领域实现历史性跨越,新增国审玉米品种2个,结束了本地无国审品种的历史。本土龙头企业甘肃隆丰祥种业有限公司成功获得进出口农作物种子生产经营许可证(E证),标志着“高台良种”具备了走向更广阔市场的能力。“截至目前,我们已选育玉米新品种16个,并在全国布局了5个育种站、8个主测试站和69个亚测试站,构建了完善的品种测试体系。”该公司科研中心主任常寿仓介绍。

成果加速转化,释放创新内生动力。科技成果只有落地生根,才能焕发真正价值。过去五年,高台县完成省级科技成果登记112项,技术合同成交额累计达27.5亿元,建成5个科技成果转化基地。在甘肃新宇塑业有限公司,原本难以处理的废旧农膜,通过产学研合作研发的技术,被“点石成金”般地转化为食用菌周转篮等新产品。“我们联合高校院所攻关,累计完成3大类15项节能环保技术的研发与转化,显著提升了企业效益和竞争力。”公司总经理罗龙表示。

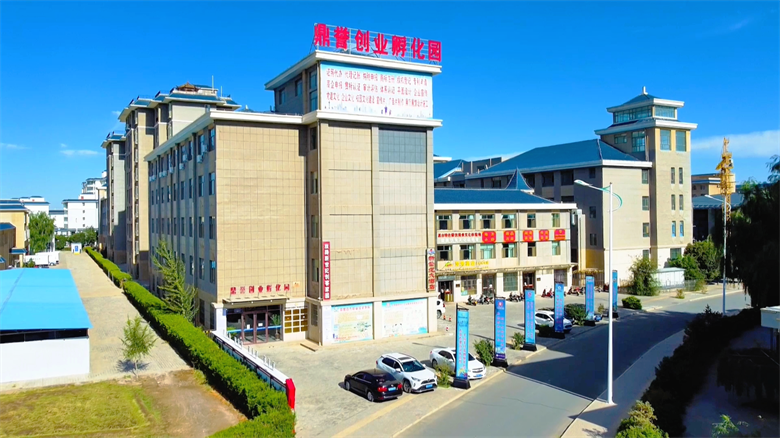

平台集聚赋能,厚植创新创业沃土。高台县高度重视创新载体建设,培育了包括甘肃鼎誉创业孵化园在内的3家国家级众创空间和科技企业孵化器。该孵化园构建了“培育+孵化+服务+投资”的全链条服务体系,设有17个功能区域。“我们已成功入孵企业139家,培育出科技型中小企业22家、科技创新型企业16家、高新技术企业8家,直接带动就业超过3000人。”孵化园负责人张智勇说。

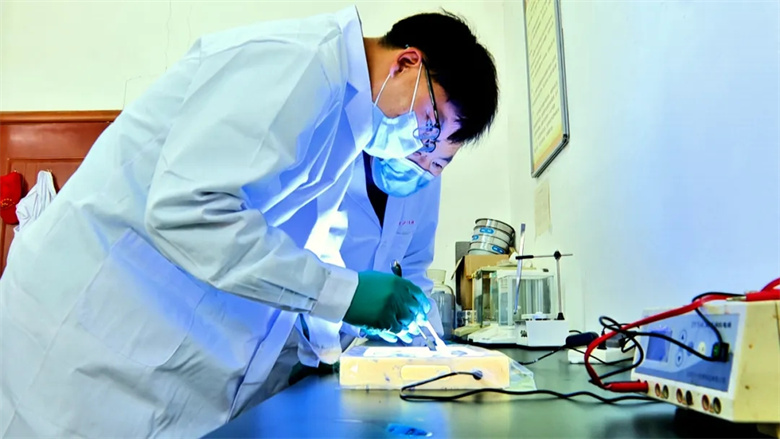

投入持续加码,点燃产业升级引擎。逐年增加的财政科技投入是科技创新的“燃料”。“十四五”期间,全县财政科技投入累计达9571万元,带动全社会研发经费支出达3.48亿元。在甘肃赛贝露生物科技有限公司,持续的研发投入催生了高附加值产品。通过与高校合作突破辣椒碱提取技术,开发出辣椒素等高值产品,使每吨辣椒的效益提升了3倍以上。“近三年投入研发经费100多万元,有效解决了品种选育和机械化栽培等关键问题。”公司办公室负责人殷晓娜介绍。

创新普惠于民,提升社会民生福祉。科技创新的目的是服务人民。高台县投资8895万元先后建成大数据中心、科技馆和“雪亮工程”,并于2022年成功跻身全国首批国家创新型县(市)行列。在全市唯一拥有院内制剂生产资质的县中医医院制剂中心,传统中药验方借助现代化设备,被制成一粒粒标准化的药丸。“我们已有13个中药制剂获批,其中11个纳入医保,8个列入全省调剂目录,让更多患者受益。”制剂中心主任李强说。

政策红利显现,创新生态持续优化。一系列激励政策有效激发了企业创新活力。五年来,全县147家企业享受研发费用加计扣除优惠2.67亿元,12家高新技术企业获税收减免1157万元。累计实施各级科技计划项目136项,实施“揭榜挂帅”项目12个。人才引育成效显著,引进科技人才184人,选派80名专家结对服务60个重点产业基地,一支130人以上的科技特派员队伍活跃在基层。截至目前,全县已拥有入库科技型中小企业71家、省级科技创新型企业24家、高新技术企业39家、省级“专精特新”企业10家。

展望“十五五”,高台县已明确新目标。县科技局党组书记张永堂表示:“未来五年,是高台推动科技创新从‘量的积累’向‘质的飞跃’迈进的关键时期。我们将立足‘打造红色文化名城,建设绿色生态家园’目标,以强科技行动为核心引擎,下好科技创新‘先手棋’,为县域经济高质量发展注入更强劲动能。”

记者手记:

走在高台县的科技创新一线,我深深感受到:县域科技创新,最动人的是那股“接地气”的拼劲。从玉米种子破“茧”而出,到废旧农膜重获“新生”;从创业者的梦想在孵化器里绽放,到传统药方在现代化制剂室中焕新——创新不仅仅是理念,而是这片土地上每天都在发生的生动实践。更可贵的是,科技之光正照进普通人的生活。这印证了一个道理:把创新种子撒向县域沃土,精心培育,必能长出高质量发展的参天大树。